棹部分との導通を基台の下側を通して端子まで繋いでいましたが、不安定な場合がありました。

そこで、棹の垂直取付スペーサの下側に短いビスでタマゴラグを取り付け、導線で端子まで繋ぎました。この改良で動作の安定度が向上しました。、

基板垂直取付スペーサーを活用するというアイディアで電鍵を作りました。棹の部分が一枚のステー金具ですので、打ったときの手応えが軽いところは否めません。それでも支点部分のがたつきも少なく、実戦でも使えるものができました。

基板垂直取付スペーサーを電鍵の支点部分に使えないかとアイディアを温めてきました。

このスペーサーは立方体の水平方向と垂直方向にネジ山が切られています。水平方向を軸として使えば、電鍵の支点として使えそうです。通常の電鍵ではこの部分は棹の一部として構成されているのですが、棹に使えそうな棒状のものは入手が困難です。

そこで、このスペーサーを支点として棹の機能をミニステーで行わせることとし、スペーサーとミニステーを組み合わせました。

棹には4穴のミニステーを使いました。板状なのでたわみなどの心配をしましたが、この程度の長さなら大丈夫でした。

4つの穴は、一番前が接点間隔調整用のビス、2番目がスペーサー、3番目が接点、4番目がつまみ及びバネを取り付けます。

1,3,4の穴にはタッピング工具で4mmのネジ山を切っておきます。

接点間隔調整と接点のビスはナットを組み合わせて固定するようにします。

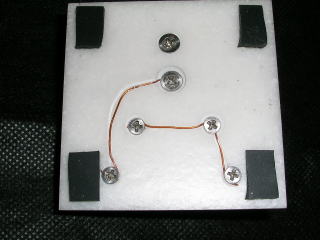

基台の裏の様子です。

ターミナルと受け接点、軸受けとの間を配線します。

基台の裏側から使用するビスは皿ビスを使用し、それぞれの頭が飛び出さないように、基台をビスの頭の形にさらっておきます。

つまみには4mmφのビスの頭を切り取り、中に差し込んで接着剤で固定します。

基板上にバネを受けるビスを取り付け、つまみのビスとの間にバネが入るようにします。このバネの強さで使用勝手が違ってきますので、要微調整です。

接点部分には袋ナットを使用し、接触が多少なりとも改善するようにしました。

使用部品はホームセンターで手に入る金具です。

○基板垂直取付スペーサー 8mm角

○ミニステー 4穴のもの

○4mmφビス ナット 袋ナット (接点に使用)

○4mm皿ビス 袋ナット (受け側接点)

○4mmφ皿ビス ナット (スプリング受け)

○4mmφビス ナット (接点間隔調整)

○L金具×2 3mmφ皿ビス・ナット×2 (軸受け)

○3mmφビス ナット (スペーサを通す軸)

○3mmφビス 5mm長 (棹をスペーサに取り付ける)

○つまみ 4mmφビス (接着剤でビスを固定)

○六角スペーサー×2 ローレットビス×2 皿ビス×2

(ターミナル)

○人工大理石75×75×10 (基台)

○バネ 4mmφのビスが入る太さのもの

○ゴム脚、配線材